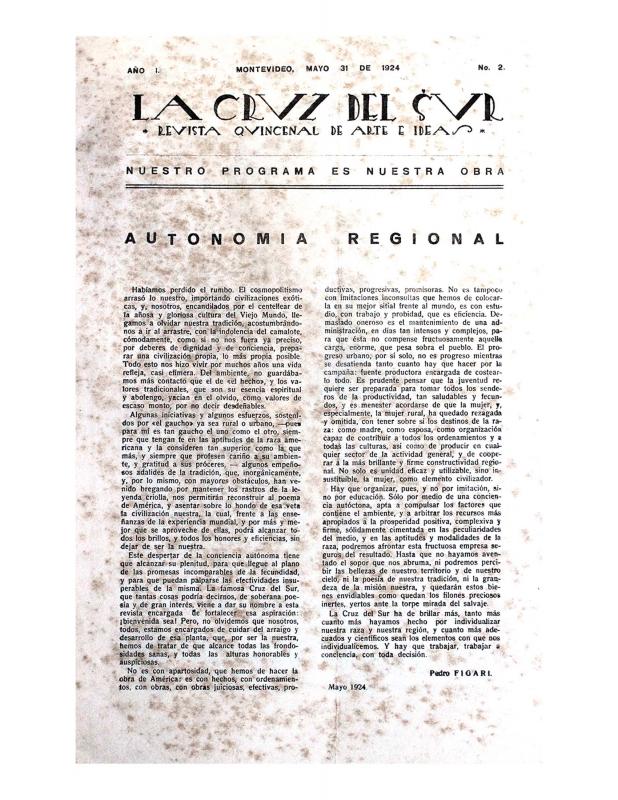

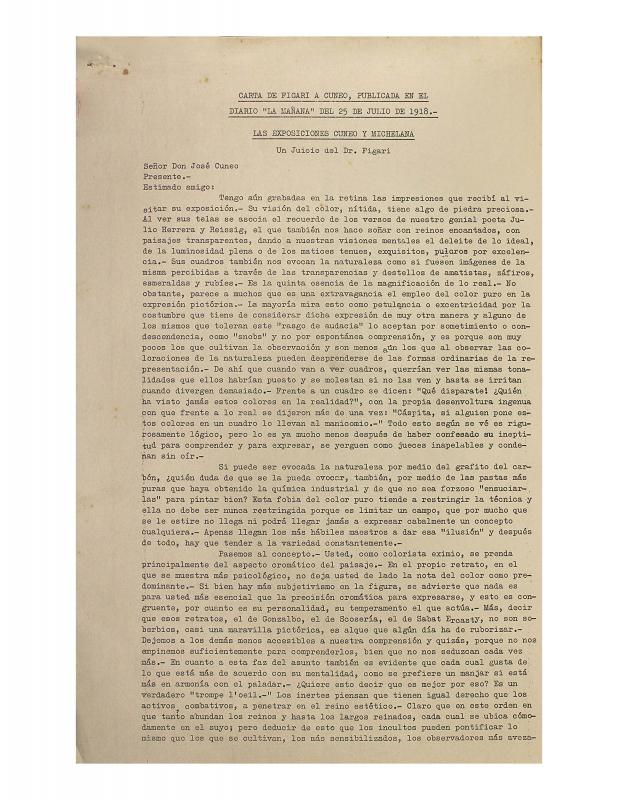

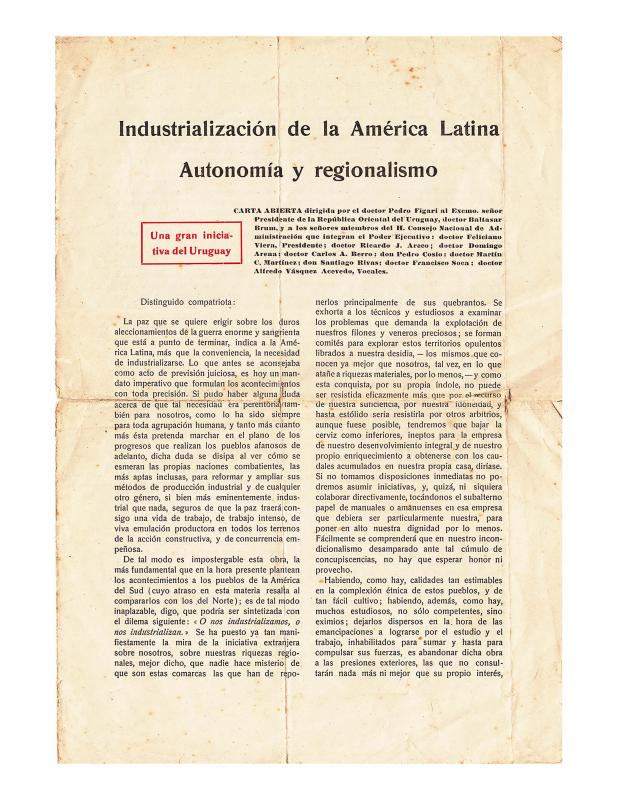

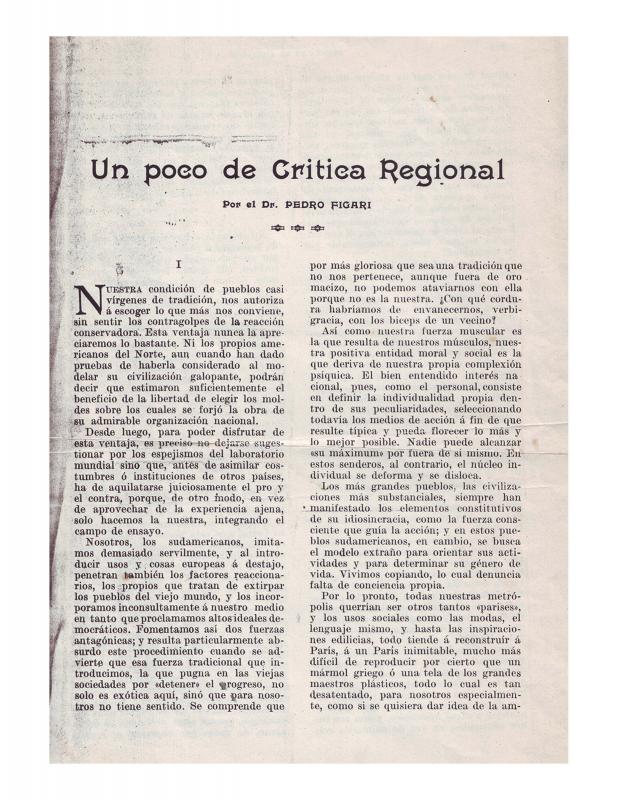

Pedro Figari (1861–1938) desarrolló distintos frentes del activismo cultural: filosófico, periodístico, pedagógico, jurídico, político y artístico. Bregó por el desarrollo de un humanismo universal que incluyera, y partiera, del conocimiento empático del propio acervo cultural regional traducido en tradiciones, naturaleza, sociedad. Siendo un filósofo formado en el positivismo, Figari no estaba dispuesto a ver desfallecer “la civilización” en un momento en que el conocimiento y la técnica presentaban insospechados avances en el sentido del “progreso”. Este problema le acompaña durante sus años en París, en tanto no logra percibir la posibilidad de su tan deseado equilibrio homeostático entre “dinámica del progreso” (a su juicio, natural a nuestro proceso evolutivo) y su necesaria coherencia en el sentido de una “coexistencia sin conflictos”, tal como la que supone la convivencia civilizada dentro de parámetros que implican una cierta estabilidad del sistema. En Historia Kiria pretendió describir esa sociedad ideal, evolutiva y estática al mismo tiempo; una sociedad basada en la sencillez y en la sensatez del “sentido común” sin rebuscamientos de especulación intelectual. En esta carta donde reitera su esperanza americanista siempre anhelando que se abandone la imitación inconsulta de modelos “extraños”, Figari revela su mirada profundamente escéptica tanto del mundo europeo como de la civilización en general; algo que se precipita de manera drástica en su pensamiento hacia 1930. No por casualidad cita a su amigo Luc Durtain (1881–1959) en “L’autre Europe: Moscou et sa foi” (1928) como un ejemplo más del desconcierto general europeo, ya que este poeta y médico francés adhiere a la spengleriana idea de la decadencia de Occidente, al tiempo que valora el espíritu revolucionario propio de Europa (entonces encarnado en la Unión Soviética); no obstante, marcando su distancia respecto a la lógica y a la cultura política del Partido único. Figari, a su vez, subraya que el “agotamiento” no es de la inteligencia humana, sino de la civilización; “una civilización que ha dado lo que pudo dar y que demanda rectificaciones”. Y añade respecto a la desviación civilizadora y modelos decimonónicos de convivencia social idealizados: “Es de tal importancia de la desviación que preciso será regimentar la ideología mundial, y acaso se acuda entonces a las ventajas del buen sentido, tan olvidado”. Alberto Zum Felde (1887–1976) formó parte de un grupo de intelectuales que reunió a poetas, músicos y artistas plásticos en tertulias que dinamizaron el clima cultural a lo largo del siglo veinte en el medio artístico uruguayo. Director de la revista La Pluma, colaborador de otras publicaciones (como La Cruz del Sur), el intelectual significó un referente ineludible en la incipiente crítica artística local en la primera mitad del siglo veinte. La mirada aguda de Zum Felde se adelantó más de una vez en calificar de obsoletas modalidades artísticas instaladas cómodamente, advirtiendo signos de cansancio estético; por ejemplo, bregó por declarar la caducidad del modernismo literario en el Uruguay. Desde la segunda década del siglo XX apoyó las posturas de producción local y de enseñanza artística que centraba la prédica de Pedro Figari [consulte en el archivo digital ICAA (doc. no. 1254337">1254337)]. [Como lectura complementaria, véanse en el archivo digital ICAA los siguientes textos del polímata uruguayo: “Las exposiciones Cuneo y Michelena [Un juicio de Pedro Figari]” (doc. no. 1233819); “Industrialización de la América Latina, Autonomía y Regionalismo: Carta abierta dirigida por el Dr. Pedro Figari al Excmo. señor Presidente de la República Oriental del Uruguay” (doc. no. 1181222); “Un poco de crítica regional” (doc. no. 1258164); “América Autónoma: no basta instruir, hay que enseñar a trabajar” (doc. no. 795325); “Arte, técnica, crítica. Conferencia bajo el patrocinio de la Asociación Politécnica del Uruguay” (doc. no. 1263840); “Autonomía Regional” (doc. no. 1254337">1254337); y “Una carta de Pedro Figari” (doc. no. 1197040)].